DSA 計數排序時間複雜度

有關時間複雜度的通用解釋,請參閱此頁面。

計數排序時間複雜度

計數排序的工作原理是首先計算不同值的出現次數,然後利用這些次數來按排序順序重構陣列。

經驗法則是,當可能值的範圍 \(k\) 小於值的數量 \(n\) 時,計數排序演算法的執行速度很快。

要使用大 O 表示法表示時間複雜度,我們首先需要計算演算法執行的運算元。

- 查詢最大值:必須對每個值進行一次評估,以確定它是否為最大值,因此需要 \(n\) 次操作。

- 初始化計數陣列:在陣列中的最大值為 \(k\) 的情況下,我們需要 \(k+1\) 個元素在計數陣列中,以便包含 0。計數陣列中的每個元素都必須初始化,因此需要 \(k+1\) 次操作。

- 我們要排序的每個值都會被計數一次,然後刪除,因此每次計數需要 2 次操作,總共 \(2 \cdot n\) 次操作。

- 構建排序陣列:建立排序陣列中的 \(n\) 個元素:\(n\) 次操作。

總計我們得到

\[ \begin{equation} \begin{aligned} 操作 {} & = n + (k+1) + (2 \cdot n) + n \\ & = 4 \cdot n + k + 1 \\ & \approx 4 \cdot n + k \end{aligned} \end{equation} \]

根據我們之前對時間複雜度的瞭解,我們可以建立一個簡化的表示式,使用大 O 表示法來表示時間複雜度。

\[ \begin{equation} \begin{aligned} O(4 \cdot n + k) {} & = O(4 \cdot n) + O(k) \\ & = O(n) + O(k) \\ & = \underline{\underline{O(n+k)}} \end{aligned} \end{equation} \]

正如前面所提到的,計數排序在不同值的範圍 \(k\) 相對於要排序的值的總數 \(n\) 較小時是有效的。我們現在可以直接從大 O 表示式 \(O(n+k)\) 中看出這一點。

例如,假設不同數字的範圍 \(k\) 是要排序的值的數量的 10 倍。在這種情況下,我們可以看到演算法花費了大部分時間來處理不同數字的範圍 \(k\),儘管要排序的實際值 \(n\) 相比較小。

對於計數排序,在圖表中顯示時間複雜度或進行時間複雜度模擬並不直接,因為時間複雜度受到值範圍 \(k\) 的很大影響。

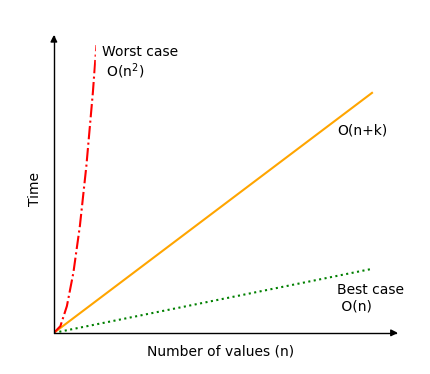

下面是一個圖表,顯示了計數排序的時間複雜度可能有多大差異,隨後是對最佳和最壞情況的解釋。

計數排序的最佳情況是範圍 \(k\) 僅佔 \(n\) 的一小部分,例如 \(k(n)=0.1 \cdot n\)。例如,對於 100 個值,範圍是從 0 到 10;或者對於 1000 個值,範圍是從 0 到 100。在這種情況下,我們得到時間複雜度 \(O(n+k)=O(n+0.1 \cdot n) = O(1.1 \cdot n)\),簡寫為 \(O(n)\)。

然而,最壞情況是範圍遠大於輸入。假設對於僅 10 個值的輸入,範圍在 0 到 100 之間;或者類似地,對於 1000 個值的輸入,範圍在 0 到 1000000 之間。在這種情況下,\(k\) 的增長相對於 \(n\) 是二次的,如下所示:\(k(n)=n^2\),我們得到時間複雜度 \(O(n+k)=O(n+n^2)\),簡寫為 \(O(n^2)\)。甚至比這更糟糕的情況也可能出現,但選擇這種情況是因為它相對容易理解,而且也許並不那麼不現實。

正如你所看到的,在選擇計數排序作為你的演算法之前,考慮值的範圍與要排序的值的數量進行比較是很重要的。此外,如頁面頂部所述,請記住計數排序僅適用於非負整數值。

計數排序模擬

執行計數排序的不同模擬,以瞭解操作次數如何在最壞情況 \(O(n^2)\)(紅線)和最佳情況 \(O(n)\)(綠線)之間變化。

{{ this.userX }}

{{ this.userK }}

操作次數:{{ operations }}

如前所述:如果要排序的數字值變化很大(\(k\) 大),而要排序的數字很少(\(n\) 小),則計數排序演算法無效。

如果我們保持 \(n\) 和 \(k\) 固定,模擬中的“隨機”、“降序”和“升序”選項會導致相同數量的操作。這是因為在這三種情況中發生的事情是相同的:設定一個計數陣列,對數字進行計數,然後建立新的排序陣列。