一個簡單的演算法

斐波那契數列

斐波那契數列在介紹演算法方面非常有用,所以在我們繼續之前,先簡要介紹一下斐波那契數列。

斐波那契數列是以一位名叫斐波那契的 13 世紀義大利數學家命名的。

前兩個斐波那契數是 0 和 1,下一個斐波那契數始終是前兩個數的和,因此我們得到 0、1、1、2、3、5、8、13、21、...

建立斐波那契數。

{{ msgDone }}本教程將大量使用迴圈和遞迴。所以在我們繼續之前,讓我們來實現三個不同版本的演算法來建立斐波那契數,以簡單的方式展示迴圈程式設計和遞迴程式設計的區別。

斐波那契數演算法

要生成一個斐波那契數,我們只需要將前兩個斐波那契數相加。

斐波那契數列是展示演算法是什麼的一個好方法。我們知道如何找到下一個數字的原理,所以我們可以編寫一個演算法來生成儘可能多的斐波那契數。

下面是生成前 20 個斐波那契數的演算法。

工作原理

- 從前兩個斐波那契數 0 和 1 開始。

- 將前兩個數字相加,得到一個新的斐波那契數。

- 更新前兩個數字的值。

- 重複執行以上 a 和 b 點 18 次。

迴圈與遞迴

為了展示迴圈和遞迴的區別,我們將實現三種不同的方法來找出斐波那契數

- 上面斐波那契演算法的實現,使用

for迴圈。 - 上面斐波那契演算法的實現,使用遞迴。

- 使用遞迴找出第 \(n\) 個斐波那契數。

1. 使用 For 迴圈實現

在編寫程式碼之前,列出程式碼必須包含或執行的內容可能是一個好主意

- 兩個變數來儲存前兩個斐波那契數

- 一個迴圈 18 次的 for 迴圈

- 透過將前兩個數相加來建立新的斐波那契數

- 列印新的斐波那契數

- 更新儲存前兩個斐波那契數的變數

使用上面的列表,編寫程式會更容易

示例

prev2 = 0

prev1 = 1

print(prev2)

print(prev1)

for fibo in range(18):

newFibo = prev1 + prev2

print(newFibo)

prev2 = prev1

prev1 = newFibo2. 使用遞迴實現

遞迴是指一個函式呼叫自身。

要實現斐波那契演算法,我們需要與上面的程式碼示例中的大多數相同的內容,但我們需要用遞迴替換 for 迴圈。

要用遞迴替換 for 迴圈,我們需要將大部分程式碼封裝在一個函式中,並且需要該函式呼叫自身來建立新的斐波那契數,只要生成的斐波那契數數量低於或等於 19。

我們的程式碼如下

示例

print(0)

print(1)

count = 2

def fibonacci(prev1, prev2):

global count

if count <= 19:

newFibo = prev1 + prev2

print(newFibo)

prev2 = prev1

prev1 = newFibo

count += 1

fibonacci(prev1, prev2)

else:

return

fibonacci(1,0)3. 使用遞迴找出第 \(n\) 個斐波那契數

要找出第 \(n\) 個斐波那契數,我們可以根據斐波那契數 \(n\) 的數學公式編寫程式碼

\[F(n) = F(n-1) + F(n-2) \]

這只是意味著,例如,第 10 個斐波那契數是第 9 個和第 8 個斐波那契數的和。

注意: 此公式使用基於 0 的索引。這意味著要生成第 20 個斐波那契數,我們必須寫 \(F(19)\)。

在使用遞迴的概念時,我們可以讓函式呼叫自身,只要 \(n\) 小於或等於 1。如果 \(n \le 1\),則意味著程式碼執行已達到第一個斐波那契數 1 或 0。

程式碼如下

請注意,此遞迴方法呼叫自身兩次,而不僅僅是一次。這會極大地影響程式在計算機上的實際執行方式。當我們增加我們想要的斐波那契數的數量時,計算量將呈指數級增長。更具體地說,當我們想要的斐波那契數增加一倍時,函式呼叫的數量也將翻倍。

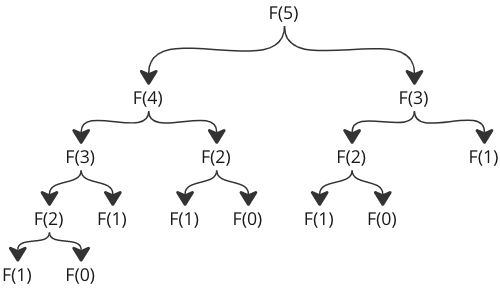

看看 \(F(5)\) 的函式呼叫次數

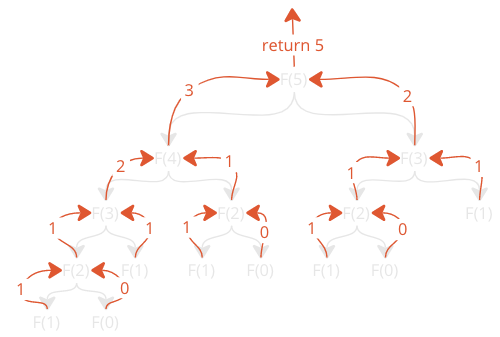

為了更好地理解程式碼,這裡是遞迴函式如何返回值的示例,以便 \(F(5)\) 最終返回正確的值

這裡有兩個重要的事情需要注意:函式呼叫的數量,以及函式被相同引數呼叫的次數。

因此,儘管程式碼很吸引人並且展示了遞迴的工作方式,但實際的程式碼執行對於生成大的斐波那契數來說太慢且效率低下。

總結

在我們繼續之前,讓我們回顧一下我們到目前為止看到的內容

- 演算法可以在不同的程式語言中以不同的方式實現。

- 遞迴和迴圈是可用於實現演算法的兩種不同的程式設計技術。

現在是時候繼續研究我們將要看的第一個資料結構:陣列。

點選“下一篇”按鈕繼續。